作者|王磊

编辑|秦章勇

2006年,李想以泡泡网创始人的身份参加央视《对话》栏目,19年后的今天,李想再次登上这个栏目。

19年的时间,李想头发变短了,和主持人对谈也更自如。

创业二十多年后,这位80后连续创业者,已经从行业新星成为千亿市值的企业掌门人,谈话间不仅松弛到回应自己的热梗,还说了很多大佬间吃饭的小秘密。

比如人们关注的“脾气大”问题,时至今日也能看到那个“听我讲完”的小视频。

理想还表示,经常和雷军、李斌、何小鹏他们吃饭,“哪怕观点冲突,我们彼此之间也会坦诚相待开诚布公的说。”

当然,除此之外,更多的还是聊了聊理想汽车是怎么一步一步走到今天的。

01自己为什么发脾气?

一上来,李想就谈到了自己脾气大的梗。

对话最一开始,栏目组就给在台上的三位企业家,准备了三个由各种关键词组成的画像,让在场的企业分别认领自己的画像,结果李想一眼就找出了自己的画像。

理由是,这个画像中,有个硕大的“脾气大”的关键词。

随后李想也坦诚地谈到自己多年前参加《赢在中国》创业节目时发脾气的黑历史,这个事件还要追溯到李想担任汽车之家总裁时期,当时参加了一档商业明星公益真人秀,分为两队,雷军当时也参加了。

节目中,两队在某大学举办校园招聘会比拼招聘人数。己方仅准备了100份合同,而另一个队伍准备了上千份,但更引发导火索的是,现场大部分企业都没准备合同,队友甚至要求他去打印简历。

于是就发生了李想发飙名场面——“合同没打印好,还要我打印简历,在干什么,脑袋进水了”。随后李想被打断后,更是梗着脖子怒斥“听我讲完!”现场气氛火药味十足。

李想这也算是正面回应了那次事件,承认自己当时确实是急了,但更多是因为,当时有选手在弄虚作假,不过节目组把前因后果都剪掉了,这也容易被网友断章取义。

李想称,自己会发脾气的原因主要有三点:

表达毫无逻辑;

要求太低,大家得过且过;

做事违背公司价值观。

随即还表示,虽然自己脾气不好,但团队里敢跟自己吵架的人还是有不少的,尤其在开产品会时吵架甚至是常态。

如果是个外人看的话,会觉得他们开会很奇怪,但在李想看来,这种激烈的碰撞或者相互激发,可以让脑子里的想法都呈现出来,这样的团队和决策机制才能形成一个更完善的大脑,吵着吵着,真正的用户需求和价值才能显露出来。

这也在理想汽车内部形成了独特的冲突文化,这种直面冲突的沟通方式,让决策变得更加扁平化。

02“金标准”选人

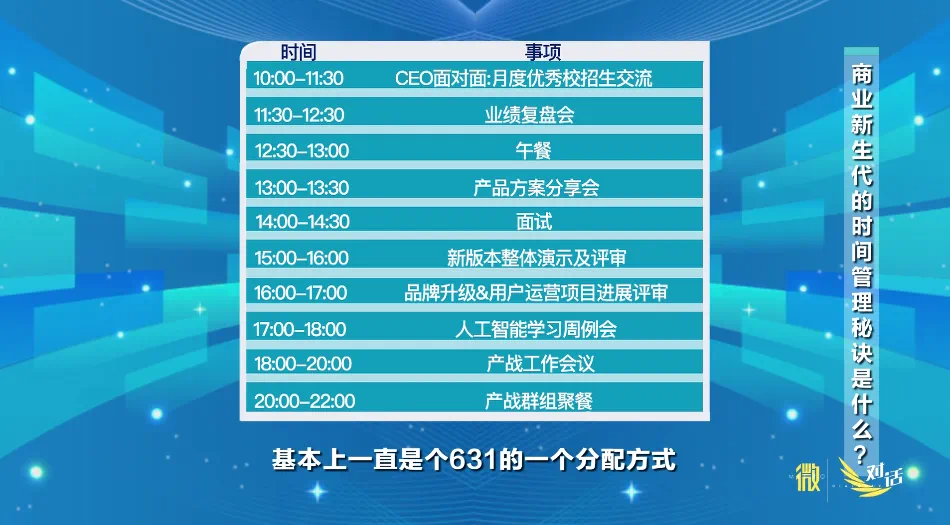

作为三家上市公司的创建者,李想也透露了自己的反常识时间掌控术,表示每天的时间分配是631 原则,直言自己一天睡6小时就够了。

所谓631时间法则,就是60%的时间扎在组织建设,比如员工培训、文化沟通这些“软基建”中,30%留给产品评审,李想认为自己管太多反而添乱,10%则扑在AI相关新知识充电上,比如人工智能学习周例会,就把相关的研究工作给大家来做分享。

他认为,创业不是紧绷着硬熬,而是越做越知道怎么抓重点,关键还有想清楚“不做什么”。

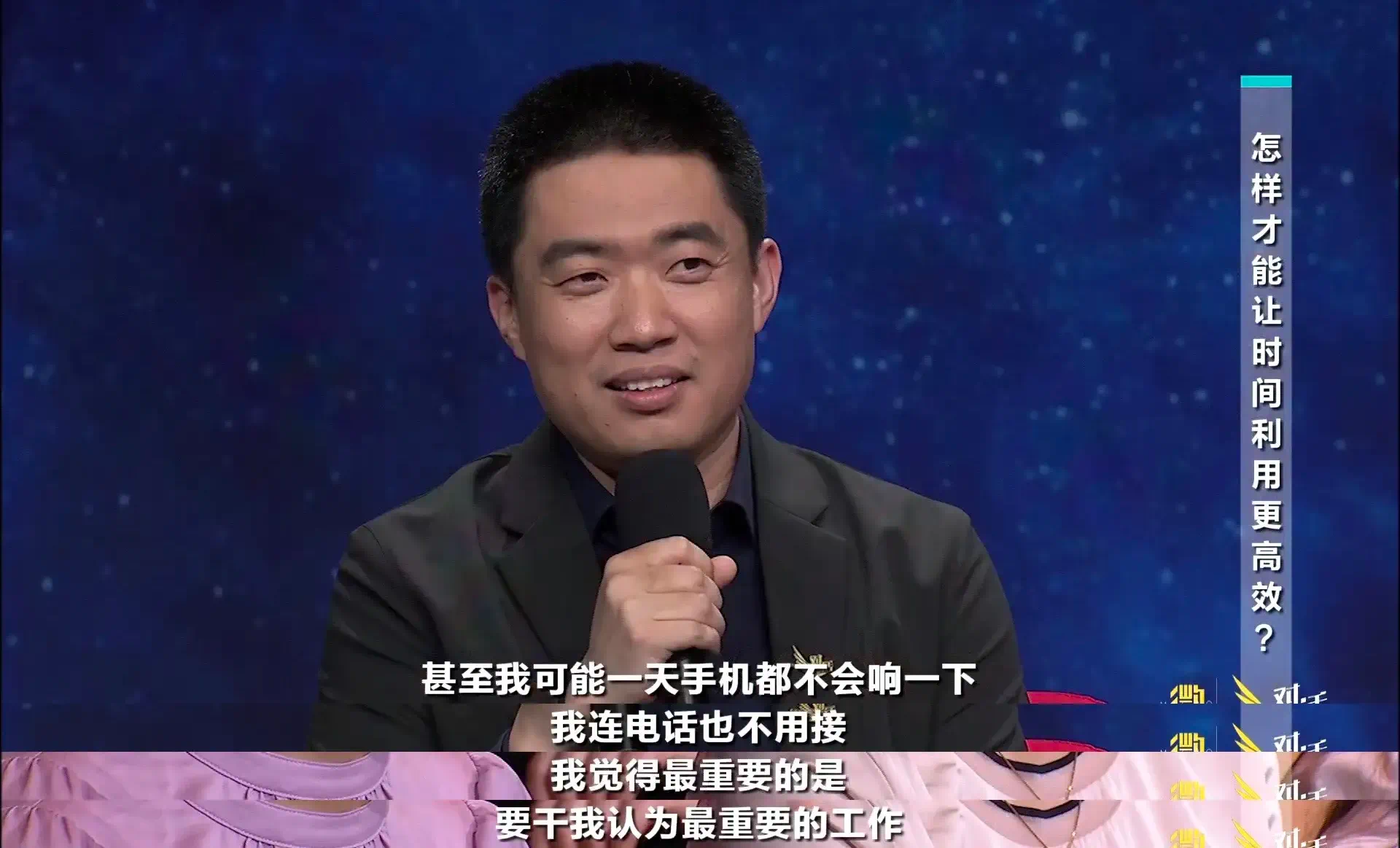

李想甚至还会通过管理时间,会有“选择性失联”的情况,其调侃表示,“我现在经常能做到一天手机不响,够松弛吧。”

确实真真的时间管理大师。

至于如何组建团队,李想有着属于自己的一套“金标准”,

首先看的是技术实力,或者专业能力。第二点是看沟通能力,因为他必须能协作,不能单打独斗。第三个是看价值观,“我就完全站在这三个标准来面试人,任何一个是个否决项,我们就不会选这个人。”。

另外就是要团队各自的认知要变成共识,李想表示,大家认知不一样,只是因为大家视角不一样。有的人会是欲望视角,有的人会是恐惧视角,竞争对手做了一个是不是我们必须得去做?还有在企业规模大了之后,会出现本位视角,只守着自己的一亩三分田。

但最终都需要把这些视角都拉出来,再统一成一种视角,也就是用户视角,分析用户的问题和需求是什么,当然,在认知转变为共识的过程中,也会充满无数磨合。

03好言相劝雷军

栏目中,李想也意外曝光了新能源车圈顶级大佬们的私密聚会。

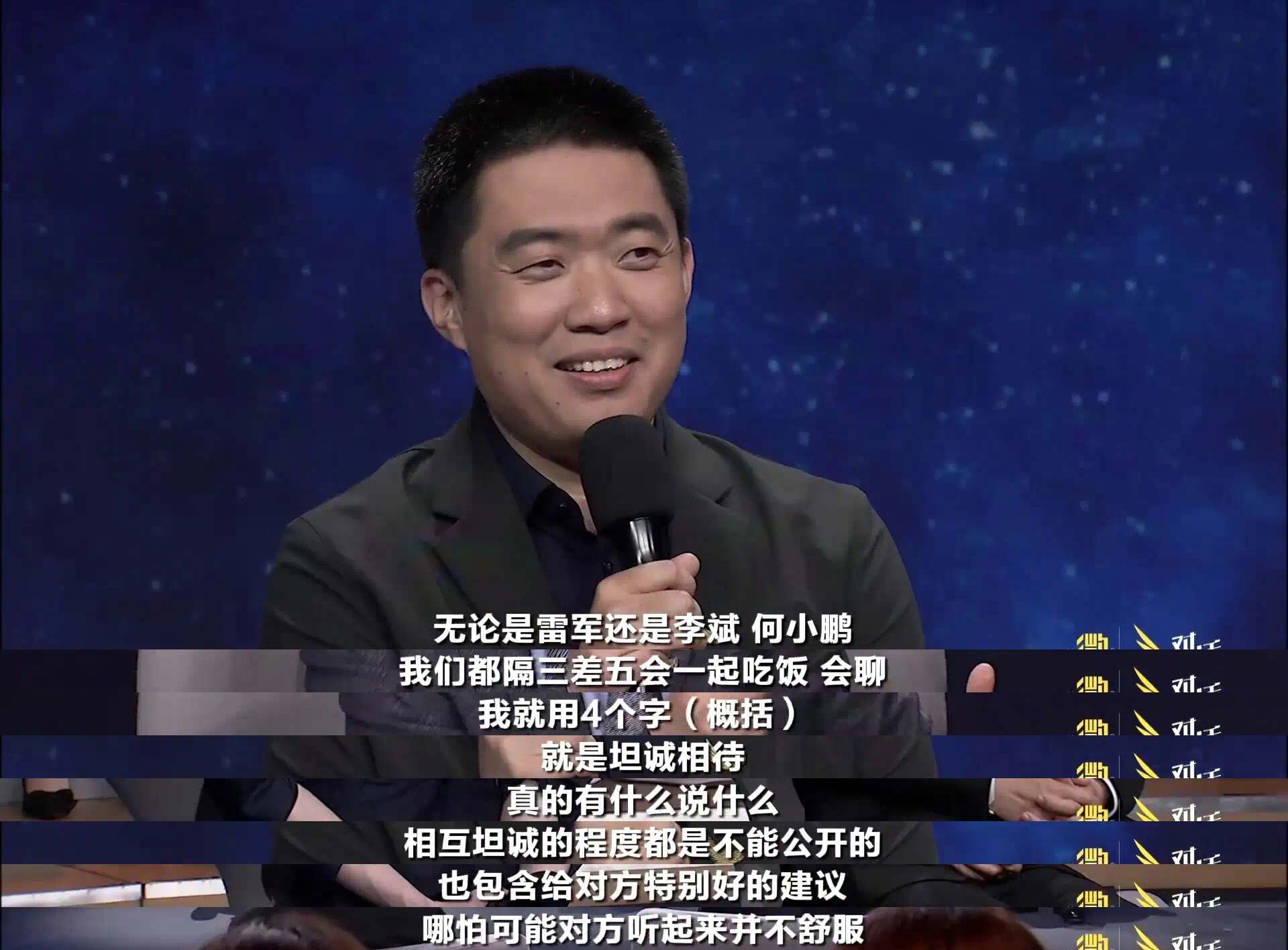

他表示经常和雷军、李斌、何小鹏他们一起吃饭,,当主持人提醒“了解对手太多对自己不利”时,李想用四个字概括了他们的相处之道——坦诚相待。

“有什么说什么,相互坦诚的程度都是不能公开的。”李想直言不讳地表示,也包含给对方特别好的建议,哪怕可能对方听起来并不舒服。

可能在李想披露这种饭局之前,很多人不会想到,同为头部新势力,互为竞争对手能够如此融洽地相处。

其实从小米YU7上市前,雷军不光为自家SUV站台,也同样为理想和小鹏打Call的状态就能看出,三者之间的关系还是相当融洽,当然也不排除雷军还是另外两家投资者的一层关系。

节目中也肯定了小米汽车的成功,而且是连续成功,也证明了雷总在硬件能力上,确实有非常多值得自己学习的地方,小米造车前,雷军曾向他征求造车建议,他只给了一句话:“小米车要想成功,你必须all in。”

事实证明,雷军也是这么干的,把手机板块给卢伟冰管理,自己亲自负责汽车板块,事无巨细。

李想还透露了自己的创业偶像是乔布斯,而且是回答的毫不迟疑的那种,表示自己也不会向他请教什么问题,就想做一个旁观者,看他和乔纳森和蒂姆库克和他的团队是怎么工作的,他们在一起怎么开会,怎么沟通怎么交流。“这是我最想(看到)的场景”。

04理想成功的方法论

话题也不免谈及理想汽车为什么能如此成功的原因,李想的回答是:把用户放在第一位。

理想汽车成立时,市面上所有的造车新势力都做纯电车,但当时理想选择做增程,来创造一个真的新的场景,当时遇到最大的挑战,就是理想汽车是造车新势力里融资最难的一家企业。

“所有的投资人都会跟我讲,李想你有过去非常好的创业经历,所以你只要做纯电动我就会投资你。当时我做了一个选择,我们还是把解决用户的续航焦虑放在第一位,我们是为家庭用户造车,不是为投资人造车。虽然融资很难,但我们还是选择了做增程式电动车。”

如今,结果很明显,这种识别并精准对接了用户需求的做法,让李想搞成了造车这件事,其还凡尔赛的表示,“现在很多投资人因为增程买我们的股票。”

当然到了后边也是一样的问题,“当我们决定要做5C的纯电动的时候要去建充电站的时候,又有投资人说如果你做纯电动,我就把你的股票都卖掉。”

但是李想还是坚持去做了,因为在其看来,今天充电的问题仍然没被解决,仍然存在用户痛点,正所谓,工善欲其事必先利其器。

“大家还是希望我用一辆电动车能够像燃油车一样的体验,虽然大家都在推电动车,但是我们是全世界第一个量产5C的,就10分钟就能充500公里,马上上市的理想i8和理想i6,10 分钟就能充500公里,充电体验已经达到燃油车水平了。”

05目标成为机器人企业

理想汽车已经是李想的第三次创业,但李想在节目中透露,理想汽车是自己的最后一次创业。

因为在其看来,如今的AI大潮已经乘上,而理想汽车也足够承载绵长的生命周期。

李想也为理想汽车定义了一个终极形态:“我们最终一定不是标准的汽车企业,而是空间机器人的企业。我对自己最大的一个期望是,能够在人工智能的硬件终端领域里,推出像2007年iPhone一样绝对创新、足够震撼的人工智能产品。”

十年前,李想希望结合自己的互联网经验和汽车经验,从根本上去改变汽车,但是初期,人工智能技术路径并不清晰,所以只能做汽车的智能化。

随着人工智能路径逐渐清晰,李想也把终极目标定义为“打造硅基家人“。

李想认为,到了人工智能时代的时候,其实就是怎么去创造硅基的人,怎么创造数字的人,比如说有一天坐在L4的自动驾驶,其实是我们如何去创造一个司机。

“当我们同时跨着工业时代、数字化时代、人工智能时代的时候,要能够拿数字化去赋能工业,要拿人工智能创造出来的硅基的员工去有效的运用数字化,而不是让他去替代数字化。”

李想表示,这是一个完全不同的时代,要有新的认知和新的理解,要用新技术和人工智能去解决最难的物理世界的问题。

在可以预见的未来,李想的理想什么时候能落地?